「小田実を読む」 読書会 案内文一覧

- 「小田実を読む」準備会

- 「小田実を読む」発足式

- 第1回 3月21日 『アボジを踏む』 北野辰二

- 第2回 4月18日 『深い音』 山村雅治

- 第3回 5月 9日 『河』① 玄順恵

- 第4回 6月20日 『玉砕』 北野辰二

- 第5回 7月18日 『大地と星輝く天の子』 山村雅治

- 第6回 8月15日 『河』② 玄順恵

- 第7回 9月19日 『終らない旅』 北野辰二

- 第8回 10月17日 記念公演:「小田実さんの文学」 澤地久枝

- 第9回 11月21日 『河』③ 玄順恵

- 第10回 12月19日 『オモニ太平記』 山村雅治

- 第11回 1月17日 『さかさ吊りの穴』 北野辰二

- 第12回 2月20日 特別公演:「併合百年の今、小田実を読むこと」 子安宣邦

- 第13回 3月20日 『HIROSHIMA』 山村雅治

- 第14回 4月24日 特別講演会:「小田実は、どのような作家だったのか」 坂上弘

- 第15回 5月29日 『民岩太閤記』 玄順恵

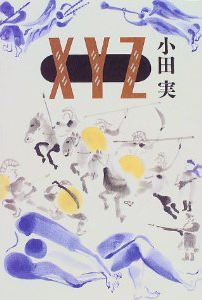

- 第16回 6月19日 『XYZ』 中嶌哲演

※サブテキストを『生きる術としての哲学』岩波書店とする。

読書会「小田実を読む」準備会のご案内

季節も早一巡し、遅まきながらと言えようか、ようやく念願の小田実の著作に、心落ち着け目を通す機会が到来した。

生前の巨人は、その行動や組織運営において、また苦しむ者たちに対する血の通った配慮に長けた魅力溢れる人間であったということに、今更ながら気付かさ

れる。多くの者たちから愛され続ける理由の一端がここにある。時代はサブプライムに端を発する世界金融暴落の危機的状況下、アメリカ初の黒人大統領の誕

生、一方では、各国に蔓延する格差社会は貧困化を急増させ、アフガニスタンやグルジアをはじめとする戦争の深刻化の様相を呈し始めている。また自然環境の

温暖化による猛威は、私たちの生活の不安材料として背後から押し迫ってきている。

各国の大きな人間のもたらした暗黒時代といえる今日、小田実の撒いた種は残された者たちの手に引き継がれ、着実に新たな人間の輪を育て成長し続けてい

る。

この一年の間、小田実をめぐる活動では、追悼集会や市民集会の継続は勿論のこと、特に目立ったものには、作家小田実の見直しがある。玄順恵さんをはじめ

とする身近にともにあった者たちからの発言は、小説的発言と思想的発言が、巨人の切り離しえぬ車の両輪であったことを強く説かれ、これまであまり取り上げ

られることの少なかった小説に眼を向けさせる気運をつくった。

今日における外発的な気運を述べれば、来年2009年には、小田実のデジタル・コンテンツ化の動きもあり、また東京でも全作品を読んでこられた方たちを

中心に読書会設立に向けて始動しはじめたようである。

こと小田実の残したものの中でも小説は、開かれた作家であったことも手伝い、これまでとは違った仲間たちとの出会いを用意してくれるに違いない。そして

作品を読むことを通じて、思想的発言である「倫理と論理」により深い奥行きを与えてくれるはずだ。いまだ巨人の眼差しが生きいきと光沢を放つ小説群に分け

入り、その懐の広さを堪能してみたい。動けなくなった巨人が病床で記した“I am a

writer.”ということばが、重たく胸に響いてくるのは私だけだろうか。

小田実のいた兵庫、西宮のお膝元でも、読書会「小田実を読む」2009年発足へ向けて準備会を以下の予定で行う。(北野)

記

2008年12月19日(金)13:30~16:00

於 山村サロン (芦屋ラポルテ本館3F)

*準備会では、参加者一人ひとりの思いを汲み取り、2009年2月の発足式へと足取りを進め、第一回を3月に持ちたいと考えています。

発起人

北野 辰二

山村 雅治

北川 靖一郎

川島 智子

玄 順恵

以上

「小田実を読む」会 発足式のご案内

2009年、新たな年を迎えた。とにもかくにも、今年からようやく「小田実を読む」会が始動する。しかし、今年はこの会の発足を祝うような喜ばしい

幕開けだったとはお世辞にもいい難い。いや、が故にこそ、「小田実を読む」会を発足しなければならない険しい時代状況になっていると、声高にいわねばなら

ぬのかもしれない。

何も終っていない。何も変っていない。何も新しく始まっているわけではない。小田実の眼をかりて世界を眺めれば、例えば失業者のための「年越し派遣村」

は、被災者の姿と重なって見えてきはしまいか。年末からメディアで日々刻々と報ぜられるイスラエルとパレスチナの関係をいえば、あいかわらず無防備な一般

市民の犠牲を多く出している現状に涙を禁じえない。和解改善にむけての道程は、まだまだ遠い。そして自衛隊における歴史認識問題に耳傾けると、小田実が原

点として戦争体験を「無意味な死の意味」という認識のレベルから、「戦争はもういやだ」という論理と倫理のレベルまで拓いたあの戦後の格闘は、今尚、何も

終っていないことに気づかされる。

21世紀は9.11ツイン・タワー(世界貿易センター)への《特攻》から始まり、今年、アメリカ初の黒人大統領オバマの戦争は、中東からアジアに、戦場は

アフガニスタンとパキスタンに絞られる。そして世界は同時金融危機、貧困化の波は確実に押し寄せてきている。

大きな一歩を踏み出すことより、小さな一歩でいい。人間のすべてを総合して紡いだ小田実の小説にこめられたポリフォニーな声と交感し、それを継続し積み重

ねるなかで、彼の人生の文法や文体から人間への深い慈しみと責任ある倫理を学びことになるに違いない。

この「小田実を読む」会の発足式を迎えるにあたって、先日(2008年12月9日/於、山村サロン)準備会がおこなわれた。参加者の多くの方が、自分にひ

きつけて読め、かつ自分のこれからの指針となるような会にしたい、といっておられた。またねがわくば読んでいない人にもわかる会に、話をきいて読んでみた

くなる会にできればとの声もあった。

つまるところ、対話することにこそ読書の醍醐味があり、それはそのまま読書会にも通用する。孤独な内的な対話によって醸成された酒を他者にふるまう「対話

の場」へと開かれていかねばならない。それこそ、民主主義とともに《言論の自由

isegoria》に支えられ誕生した文学の本来あるべき姿せあったに違いない。このことは、小田実自らが自作の小説について多くの人と語り合いたかった

生前の夢でもあったと思うのである。

遅きに失した感もあるが、世間の反応として行動の人であった小田実から、行動する《作家》であった小田実へと飛躍させる契機となれば、この会も微力ながら

思いが叶えられたことになるのであろう。(北野)

記

2009年2月7日(土)13:30~16:00

於 山村サロン (芦屋ラポルテ本館3F)

*多くのお仲間をお誘い合わせのうえ、お越しいただければ幸いです。

発起人 北野辰二 山村雅治 北川靖一郎 川島智子 玄 順恵

.

第1回「小田実を読む」『「アボジ」を踏む』(講談社文芸文庫)

ご存知でしょうか、表題作となった『「アボジ」を踏む』は、川端康成文学賞を受賞した珠玉の短編小説であることを。第一回読書会「小田実を読む」

は、この栄えある作品が収録された短編小説集を取りあげます。この作品集は、小田さんの短編小説集成ともいえ、これまで小田さんがその時々どんな短編小説

を書いてきたのか俯瞰できる仕立てとなっており、小説家小田実を知る最良の案内役ともいえます。まだ手に取られていない方々のために、収録作品と掲載雑

誌、発表年代を以下に記します。

「アボジ」を踏む 「群像」1996年10月号

「三千軍兵」の墓 「群像」1997年10月号

河のほとりで 「社会文学」1987年創刊号

43号線の将軍 「文学的立場」1980年創刊号

テンノウヘイカよ、走れ 「群像」1974年2月号

折れた剣 「文芸」1963年12月号

ある登攀 「三田文学」1957年4月号

みなさんが、小田さんと知り合ったのはいつ頃なのでしょうか? 生前、小田さんにことばをかけたこともなければ、活動をともにしたこともないわたしにとっ

ては、どの作品から読んでも新鮮でした。出会いや体験で作品を読む順番を決めて読むのも、ひとつの手ではないかと思います。わたしは1963年生まれです

ので、「折れた剣」から読み直してみました。自分の知らない時代の小田さんの文体と、わたしがモノゴコロついてからの文体ではかなり違うように感じまし

た。その時々の社会と切り結んできた小田さんです。きっとその時代の匂いのようなものが、それぞれの作品にあるのではないでしょうか?

最後に、川端康成文学賞のことばとして述べられた小田さんの生のことばに登場願いましょう。

大災害は事物の虚飾を剥ぎ取って本質を見せます。兵庫県西宮でも私も被災 した「阪神・淡路大震災」は日本が変わらず被災者に「餓死」者さえ今出す「棄民」「難民」の国である現実を明瞭にしました。そして、大震災は「文学」をよ り本質的なものにしたように思います。私は多くのものからふっきれ、おこがましい言い方かも知れませんが、「文学の力」――それを私は今自分の文学により たしかなものとして感じることができる。その「文学の力」で私は今「棄民」「難民」の現実に対し、作品を書いている気がします。川端賞受賞はうれしいもの でした。川端さんの文学の真髄は彼自身の「文学の力」にあったからです。(「新潮」1997年6月号より)

小田さんの変わらず続けられていた文学活動、そして震災以後の「文学の力」に対する自信と信頼が伝わってきます。あなたはどの作品がお好みですか? 当

日、みなさんとお話しできるのを今から楽しみにしています。

記

日時 3月21日(土)14:00~16:00

会場 山村サロン(芦屋ラポルテ本館3F)

テキスト『「アボジ」を踏む』講談社文芸文庫

レポーター 北野辰二 (藝術交響空間◎北辰旅団代表)

発起人 北野辰二 山村雅治 北川靖一郎 川島智子 玄 順恵

第2回「小田実を読む」『深い音』新潮社刊

1995年1月17日午前5時46分、後に阪神淡路大震災と呼ばれるみぞうの災害に私たちはみまわれた。

第2回『小田実を読む』では、この震災で被災した人々の声を題材とした『深い音』(新潮社)を取りあげる。

一昔前、台風地震列島と呼ばれた自然災害は今やわが国だけのことに留まらず、かりそめの豊かさを求めた乱開発や産業排出物による世界規模の地球環境の変調

をもたらしている。自然の悲鳴は深刻なわれわれ人間にとっての最重要課題となっている。失われていく自然、それに伴い人間同士の確かな絆も失おうとしてい

る現代、環境の変化によって修復自然、それに伴い人間同士の確かな絆も失おうとしている現代、環境の変化によって修復可能な生態系も崩壊し、すべての「い

のち」あるものの生活空間を脅かし、まったなしの危機的状況を招いている。そして、忘れてはならないのは、いつの時代も最初に犠牲者となるのは弱きものた

ちであるということである。その弱きものたちの必死の闘い、苦悩、喜びや、悲しみをのり越え「生きつづける」人間の姿を小田実は『深い音』という小説で私

たちに語りかけている。

小説は論理ではない。作者によるある世界観の提示である。小田実は戦後60年間で築き上げた人間の幸せを震災は一瞬に崩壊させてしまったという。地震

は、全てを引き剥がしそれまで見えなかったものまでをあらわにしてしまう。作者は、決して悲壮に歎くわけでもなく、この人間の社会を冷徹な目でたんたんと

私たちに語りかけてくる。

大地震のような大災害にあっては、大きな衝撃で飾りものはすべて落ちて しまう。あるいはまた、大きな衝撃で人間のハラワタが外に飛び出たように、それまでなかに隠されていたものすべてさらけ出されて、事物のほんとうの姿が見 えて来る。国も社会も人間も……。(本文より)

小説世界で私たち読者の眼となってくれるのは、被災した中年女性、橋本園子だ。梁に挟まれ身動きできず、瓦礫の下でパチパチいう火焔の音に生焼き にされる恐怖から奇蹟的に救い出された彼女が、地震の最中聞いたゴウッという「深い音」、後々まで耳に残り続けたあの「深い音」とは、何か? そしてその 音がもたらしたものとは、一体何なのであろう? ここにはすべての人間が直面し得るこの世界の真実の姿が描かれている。多くの「人間の国」を希求する同朋 たちに読んでもらいたい一作だ。(北野)

記

2009年4月18日(土)14:00~16:00

於 山村サロン(芦屋ラポルテ本館3階)

TEL0797-38-2585(山村サロン)

レポーター 山村雅治(山村サロン・オーナー)

* 会の参加費は1,000円となります。

発起人 北野辰二 山村雅治 北川靖一郎 川島智子 玄順恵

第3回「小田実を読む」第一回『河1』集英社刊

「わたしが河を好きなのは……」と父親はしばらく黙って座ったあとで、ポ ツリとひとり言をつぶやくようにして言った。重夫は揚子江から眼をそらせて父親のまわりの小ジワが頭の髪の毛の白さとともにめっきり増えた顔を見た。父親 はつづけた。「切れ目なく水が流れる河では、すべてが途中であるからだよ、すべてに終りはないし、完成はない。いつでも未完で途中だ。」(『河2』第五十 九章P633-634より)

「河」このことばが私には異様に重たく感じられてならない。「切れ目なく」流れることがいかに大変な苦労をともなうことか。戦後社会を理想を胸に、先行

世代は苦悩を伴いながらも築きあげてきたものが、以前の教訓を無視し、次の世代にバトンタッチされずに越えられたはずの過ちを繰り返してしまうかもしれな

い、という不安が私にはある。が、故に先行世代と次世代、そのまた次の世代へと「精神のリレー」ができる回路を何とか探れないものかと、この読書会の発起

人に名前を連ねさせていただいたのだ。玄順恵さんはこの『河』発刊を記念し、以下のようにインタビューで語っている。

この『河』には、広州コミューンに突入する直前まで書かれていて、あと 一歩というところで終わっていますけれども、小田にとっては、結果よりもそのプロセス、途中が大事なんですね。この作品の中にも、途中の思想が沢山出てき ます。「途中」というのがこの作品の通奏低音になっている気がします。というのも、小田のスタイルはいつも現在進行形なんです。歩きながら考えるし、市民 運動をしながら小説を書く、いつも現在進行形、途中の人なんです。考えてみれば、河というのも途中ですよね。海に向けて絶えず流れ続けていて終りがない。 人生も完成されちゃっうとそれでおしまいで、常に未完の途中であり続けながら永遠の理想を求めていく。この人は途中の思想を愛した人だったんだなと改めて 思いました。(「途中」にある、ということ/集英社の『青春と読書』2008年6月号)

第3回「小田実を読む」は、遺作『河』に取り組む。レポーターは小田実の「人生の同行者」玄順恵さんである。現在、小田作品を語る人で彼女ほど自らの物

語としての語り手は他にいない。そしてこの大作『河』について彼女がどう読むのか、それはこの読書会だけに留まらず文学愛好家の話題となることは間違いな

いだろう。私は、これまで長編文学で、このような読みやすさと、面白さの収蔵庫といえるような他の作品に出合ったことはない。『ベトナムから遠く離れて』

から7年後に着手された全体小説『河』、小田実の歩んだ生の息吹が、到達した全てがある。「小田実を読む」というこの読書会は、言わば私たちにとって

「河」なのではないか。そして残された者たちは小田実の到達したここから先が問題となってくる。(北野)

記

2009年5月9日(土)14:00~16:00

於 山村サロン(芦屋ラポルテ本館3階)

TEL0797-38-2585(山村サロン)

レポーター 玄順恵(画家)

*会の参加費は1,000円となります。

発起人 北野辰二 山村雅治 北川靖一郎 川島智子 玄順恵

第4回「小田実を読む」『玉砕』(新潮社/岩波書店刊)

発起人 北野辰二 山村雅治 北川靖一郎 川島智子 玄順恵

戦後、自身ものの考え方の出発点とした戦争と戦後の体験、「難死」の思想を原点とする作家小田実が、こだわりつづけた戦争には、戦争末期にこの国

が直面した「玉砕」「特攻」「原爆」があった。原爆は、『HIROSHIMA』(1981年)に、玉砕は、この度読書会でとりあげる『玉砕』(1998

年)に、特攻は、「知覧・五円銅貨」(1999年『さかさ吊りの穴』収録)として結実した。中でも『玉砕』は、アッツ島に従軍し日本軍の自死を不可解な体

験として50年もの間抱きつづけたドナルド・キーン氏を唸らせた、会心の一作である。その後、この作品はキーン氏によって英訳出版され、またラジオ・ドラ

マとしてシナリオ化され、BBCで放送された。名実ともに『玉砕』は、世界文学として存在する。

戦争を知らない世代の私にとってこの作品は、作家小田実の重要性を教えてくれた個人的にも大切な作品であった。小田実と言えば、『何でも見てやろう』

(1961年)しかすぐ思い出せなかった私にとって、「小田実再発見」となった記念すべき作品といえる。なぜなら『玉砕』を読んでから、小田文学を読むと

いう旅が始まり、少し大げさにいえば今日における全てが始まったのだ。私の主催する演劇も変わり、新たな人間関係も始まった。

『海冥』、『HIROSHIMA』、『さかさ吊りの穴』、思えば私の小田文学は、戦争文学からはじまったといえる。そして戦争文学を書く作家小田実の原点

へ、つまり『明後日の手記』『わが人生の時』へと遡行し、「難死」ということばが誕生する以前へと私の〈読み〉は進められた。そしてわかったことは、高校

時代に執筆された『明後日の手記』には、既に「難死」が描かれていたということだ。

小田文学には、共通するものがある。それは、〈身体的な共感〉とでもいえるようなものである。戦争を頭で理解し生きた世代と、身体で体験し育った世代とで

は、戦後の生き方は違うのではないか、と小田実自身よく口にしていたように、この身体感覚化こそが小田文学を豊かなものにしている。そして、他の戦争文学

と小田文学が決定的に違うのは、描かれている世界観の広さ、含みこんでいる世界の細部が他とは決定的に異なっていることである。視点の多層性、多様なもの

の見方が、そこでは亀裂や断絶を生み、ドラマの中にドラマが幾重にもひき起こされる。それが小田文学の細部に宿るユーモアな面持ちと、またそれとは裏腹

に、読了後にどこか〈さみしげ〉な感想を読者には与えずにはおかない。きっとそこには、多くの取材(『玉砕』ではペリリュー島)で見聞きし、身体化させ我

が事とする中であふれ出てきたものではないかと思うのである。

『玉砕』の最後の女性の登場に、『ファウスト』の影を見るのは私だけだろうか。(北野)

日 時 6月20日(土)14:00~16:00

会 場 山村サロン(JR芦屋駅前ラポルテ3F)

問い合わせ 0797-38-2585(山村サロン)

テキスト 『玉砕』新潮社/『玉砕/Gyokusai』岩波書店

レポーター 北野辰二(藝術交響空間◎北辰旅団代表)

参加費 1,000円

第5回「小田実を読む」『大地と星輝く天の子』(講談社/岩波書店刊)

発起人 北野辰二 山村雅治 北川靖一郎 川島智子 玄順恵

岩波文庫で小田実の小説が出た。それは私にとってというよりも、あの世の小田さん自身が一番喜んでいることではないだろうか。『大地と星輝く天の

子』(1963年講談社)刊行当時、『日本読書新聞』に載った書評で、「……それにしても、舞台を古代ギリシアにとり、まるで翻訳小説のようにカタカナの

人名地名ばかり出てくる作品を書くとは、大胆といえば大胆。文体もいわゆる翻訳調でポツポツとぶっきらぼうだ。眉をひそめる批評家の顔が見えるようだ」と

いったのは岩田宏氏だ。しかし、中嶌哲演さん(小浜市反原発運動や読書会をされている明通寺のご住職)が、最初に読まれた小田実作品は、この『大地と星輝

く天の子』だったと、没後1周忌で話されていたのを興味深く聞いた。文学界での評価と読者に与え残すものとは、かくも違うものかという、よき証拠ではない

だろうか。その作品が、46年後、古典として岩波文庫にむかえ入れられたのである。時代は、裁判制度の改正に伴い、市民が裁判員に加わるという。果たして

これが誠の民主主義の姿かどうか。小田さんは、「ソクラテスと私」(掲載『日本読書新聞』1964年5月25日号/後、収録『戦後を拓く思想』「私自身に

ついて」Ⅲ1965年講談社刊)でこの作品の執筆の動機をこう書いている。

無罪から死刑へのジャンプ―― それを、彼ら八十人は、何を意識することもなく、なしとげたにちがいないのだ。その八十人ばかりでなく、多かれ少なかれ、同じように人生を生きていたにち がいない人たち、靴屋、散髪屋、ゴロツキ、あるいはインテリ、実業家、愛国者、非愛国者、女たらし、へそ曲り、小心者、サギ師、文学青年、哲学青年、ビー トニック、そういった連中のことを、私は書こうと思った。それは過去の私たちであり、また、今日、明日の私たちでもあるだろう。

ソクラテスを見放した民衆、いやソクラテスは彼らを見放したのだ。ソクラテスにさえ見放された民衆は、いったいどうすればよいのか。もっと恐ろしいこと

は、民衆にはソクラテスのことばの意味が、何ひとつ理解されていなかったということだ。寡頭政治を望むソクラテスの思想に独裁政治の方向性を読んだアニュ

トスは、民主主義を守らなければならないという情熱から、結果、ソクラテスを死に追いやってしまう。ソクラテスは、自身擁護しようとした民主主義の原理自

体によって、毒杯をあおがねばならなくなったのだ。

この裁判の物語が私たちに語りかけることは少なくない。法治国家として新たな局面をむかえようとしている今日、小田実のいう「明日」は、もう目の前にきて

いる。(北野)

日 時 7月18日(土)14:00~16:00

会 場 山村サロン(JR芦屋駅前ラポルテ3F)

問い合わせ 0797-38-2585(山村サロン)

テキスト 『大地と星輝く天の子』(講談社/岩波文庫 上・下 刊)

レポーター 山村雅治(山村サロン代表)

参加費 1,000円

第6回「小田実を読む」『河2』(集英社刊)

発起人 北野辰二 山村雅治 北川靖一郎 川島智子 玄順恵

『河』という作品を読んでいると、この作品から分流し、また合流する大小の川筋が見えてくる。それは文学小説だけに留まらず、政治評論や市民運動

も。その理由は、東アジアの近代の歴史を主題としている点にあるのだろう。

『河』の読者の多くが、日本の近代の戦争とは何であったのか、勉強をしなおそうとする欲求は、共通する動きではないだろうか。私の住む西宮鳴尾にも、「東

自慢」という銘酒を世界に輸出していた貿易商があり、辛亥革命が起こる数年前に、武器の密貿易が発覚し清朝に拿捕、50日間拘留されて国際的な外交問題と

なった。その賠償金工面のため、酒蔵など全ての権利を売却し、今では歴史の中にしか生きていない酒造会社があった。以前から自身の足元から考えるアジアの

一事件史として芝居にしたいと思っていたが、いまだその責を果たしてはいない。

人それぞれ、自分のアジアがある。それは私より年配のかたの方が、切実であろう。これからのアジアのあり方を考えるうえで、孫文の存在は忘れてはならな

い。

《日本民族はすでに欧州覇道の文化を得た。またアジアの王道の文化の本質を有している。これ以後、世界の前途の文化に対して、西方覇道の手先となるか、東

方王道の干城となるか、あなた方日本人が慎重に選ばれればよいことだ。》

これは、孫文の「大亜細亜問題」と題した講演の最後にしめくくったとされている部分である。幕末、明治維新からこの国の歴史を、特に他国の富の収奪や植民

地政策へと舵を切ったことによって、結果「戦争」、「特攻」、「玉砕」へと至ってしまった自滅の歴史を考えると、孫文の「大アジア主義」の講演は、切実な

ことばとして胸つまされる思いがする。

小田実が、小説家として『河』の執筆を思いたったのと、一方で、憲法第九条を基点とした運動を思いたったのには、孫文の与えた影響は計りしれなく大きい。

孫文の残したこのことばの持つ意味を深刻に受けとめ、それに対する真摯な応答から生まれたことではなかったかと、私は思っている。ETVで、富国強兵を選

んだ日本に対し、小田実のこぼした涙の理由も、アジアの同胞の忠告や願いを無視したことよって、数え切れない悲劇や罪の遺産を相続してしまったことにあっ

たに違いない。

孫文が生前最後におこなった講演が、この「大亜細亜問題」であり、それは日本人だけにかかわらず人類にとっての「遺言」となった。まさに、孫文のいう王道

の文化を生きるために、日本人への「遺言」となった小説『河』と「九条の会」を、今人類への「遺言」へと、遺産としなければならないのではないか。

日 時 8月22日(土)14:00~16:00

会 場 山村サロン(JR芦屋駅前ラポルテ3F)

問い合わせ 0797-38-2585(山村サロン)

テキスト 『河2』(集英社刊)

レポーター 玄 順恵(画家)

参加費 1,000円(飲み物代を含む)

第7回「小田実を読む」『終わらない旅』(新潮社刊)

発起人 北野辰二 山村雅治 北川靖一郎 川島智子 玄順恵

《月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也》。

芭蕉にかかわらず日本人の人生観には、人生を旅に例える習慣があるのは、何故であろうか。旅の中端で行き倒れる者が、いたからであろうか。

人生の意味とは、先行者のやり残したものを引き継いで生きることにこそ、その醍醐味があるように思われる。道中端で倒れた者の意志を引き受け、バトン・リ

レーのように生き継いでゆくことに、この世に生を受けたその人のあらかじめ定められているものがあるのではないか。一個の人生だけでは完結しえない、未完

なものを、それは謂わば、一人の生では収まりきれない、人のためにあるような荷を担ぎ継ぐ。人はそれぞれ己の意志とは違う大きな力によって、何か大切なも

のを受け継ぎ、それを育てようとするものなのではないだろうか。

小田実の言う《倫理》と《論理》は、先行者である哲学者、三木清から受け継いだものだと思われる。三木清の言う「倫理」とは、この社会に於いて根源的な

問いを立てる情熱が、哲学の《倫理》であり、「論理」とは、自分の足で歩いて踏破して捜し求める体験から得たものだけを《論理》と呼んでいた。三木清から

引き継がれた《倫理》と《論理》に、一切、新たにつけ加えるものも、意味内容の変更も必要とはしない。何故なら、そのまま小田実の《倫理》と《論理》に、

当てはめることができるからである。三木清が戦中、『文学界』に連載していた「人生論ノート」が、昭和16年に合本される。新たに追加された「旅につい

て」という章の《旅上手は、生き上手》ということばに、目がとまった。確かに小田実は、旅上手、いや旅のスペシャリストと言えるほどの人であった。三木清

のことばを信じるなら、小田実は生き上手ということになる。そうであったのであろう。

『終わらない旅』(新潮社刊)は、私にとって「人生とは何か」を考えるための本である。先行者は何を考え、何を信じ、何を貫き、何を愛し生きていたのか。

まだ物心がつかず、ベトナム戦争を同時代として知らない1963年生まれの私にとっては、オーラル・ヒストリーとしても、この本は読める。読後、息の長い

命のバトンは間違いなく、次の世代に送り届けねばならない。しかし、この『終わらない旅』は、次の世代へ向けてと同時に、世代を越え、人は人として生きる

以上、何かを語り伝え残さねばならないと、どの世代に対しても人生のあり方について考えさせてくれる貴重な本である。(北野)

記

日 時: 9月19日(土)14:00~16:00

会 場: 山村サロン(JR芦屋駅前ラポルテ3F)

問い合せ: 0797-38-2585(山村サロン)

テキスト: 『終わらない旅』(新潮社刊)

レポーター: 北野 辰二(藝術交響空間◎北辰旅団代表)

参加費: 1,000円

第8回「小田実を読む」記念講演・小田実さんの文学

発起人 北野辰二 山村雅治 北川靖一郎 川島智子 玄順恵

戦後思想家が、一人また一人と鬼籍に入ってゆく中、この世に戦争がある限り、一人でも戦うと、獅子奮迅の活躍で生き続けた小田実の意志を受け継ぐ

ものとして、澤地久枝さんの存在ほど、私たちに勇気と民主主義を信じる力を与えてくれる語り手を私は知らない。

戦中の日本の歩みが、結果、何を世界に、またアジアの人々にもたらしたのか。フィールド・ワークと、丹念な資料の読み込みと、歯に衣着せぬもの言いで、

繰り返してはならぬおぞましい力に対峙し、深い悲しみに哀悼を惜しまない。その姿勢に、私はお会いしたことのない小田実の精神を重ねて見ている。

現在、小田文学を語るには、人生の同行者として内側から小田文学を支えてきた玄順恵さんと、「ひとりでもやる、ひとりでもやめる」と言った小田実の精神

を体現されている澤地久枝さんしかいないのではないだろうか。

その澤地久枝さんが、「小田実を読む」会に登場して下さる。混迷する現代、あちらこちらと忙しく飛び回り、貴重な発言をしておられる澤地久枝さんの話し

が聞けることを、私たちは幸せとしなければならない。

講演のタイトルは「一人からはじめる」である。当日、どんなお話をして下さるのか、今から楽しみである。ご友人にお声かけいただき、沢山の方々に澤地久

枝さんのお話しを聞いていただきたいと、発起人一同、切に願っております。(北野)

記

日 時 10月17日(土)14:00~16:00

会 場 山村サロン(JR芦屋駅前ラポルテ3F)

問い合せ 0797-38-2585(山村サロン)

演 題 「一人からはじめる」

レポーター 澤地久枝(作家)

参加費 1,000円

第9回小田実を読む『河3』(集英社刊)

発起人 北野 辰二 山村 雅治 北川 靖一郎 川島 智子 玄 順恵

《The Adventure of Sigeo KIMURA》《The Adventure of HYUN

Jung-bu》とは、言うまでもなく重夫が記した大判のノート・ブックのタイトルだ。

改めて2007年の『すばる』5月号と7月号を読み返してみた。5月号には、連載第九十九回として「河」の第九十章が(上)として掲載されている。末尾に

は、(つづく)の文字がある。そして7月号には、ホメーロスの「イーリアス」(第一巻)小田実訳が掲載されている。そしてその末尾に、「河」の読者へと名

打たれ、以下の文章が挟まれている。

私は今病床に伏している。手術不能の末期ガンなので、英語で言うなら 《His days are numbered》の状態にいる。これが最後の病臥だ。

「河」は今休載させてもらっているが、いずれ再開、生きている限り、短時間で書き上げて行くつもりでいる。そのあいだのつなぎに――と言うのもおこがまし

いかも知れないが、来年春に完了をめざしてギリシア語から訳して来ていた(Oxford Classical

Textsによる)ホメーロスの「イーリアス」の第一巻Aを、完訳はまちがいなくかなわないので、「すばる」に掲載させていただくことにした。学者の訳と

はちがった文学者の訳も意味があると考えるので。

では、みなさん、ごきげんよう。ここで、イーリアスの英雄たちの最後にふさわしくない、ただの東方の一作家にふさわしく、もじ りの駄句を一句。

これがまあ終の住家かガンの国

小田実

デモス(「小さな人間」)が集まって力(「クラトス」)を持つ政治をデモクラシーと位置付け、その理想からアジアの近代革命や民族蜂起を据えた小説『河』

は、広州の伯父の話す「イーリアス」の挿話でこと切れてしまっている。犬や鳥の餌食となったデモスのむくろや、知恵者オデュッセウスが杖で打ちのめされる

ぶ男の側に、「イーリアス」を反戦文学として翻訳を試みていた小田実は、確かにいた。小説『河』に流れ込む幾筋もの川の中から、これから『イーリアス』を

精読してみたいと思っている。それが未完の『河』を完結させるため私なりの《Adventure》となりはしまいかと、一茶も驚く「ガンの国」で。(北

野)

日 時 11月21日(土)14:00~16:00

会 場 山村サロン(JR芦屋駅前ラポルテ3F)

問い合わせ 0797-38-2585(山村サロン)

テキスト 『河3』(集英社刊)

レポーター 玄 順恵(画家)

参加費 1,000円

第10回小田実を読む『オモニ太平記』(講談社文芸文庫刊)

|

|

| 日時:2009年12月19

日(土) 14:00~16:00 場所:山村サロン 芦屋ラポルテ3F(JR芦屋駅北側)※MAP レポーター: 山村雅治氏 問い合わせ: 0797-38-2585(山村サロン) 参加費:1,000円 講談社文芸文庫 価格:\1500(税込み) |

|

発起人 北野 辰二 山村 雅治 北川 靖一郎 川島 智子 玄 順恵

「オダ君、ぼくは金さんや朴はんが生まれる前から朝鮮人だったョ」とコーリアン・ゲーリー・クーパーであったアボジ。彼は「クンデワン(君が代

丸)」に乗って、17歳で済州島から大阪にやってきた。オモニとの出逢いは、天草をとる四国の徳島で海女の舟を漕いでいた時のこと。オモニがまだ20歳、

一つ年下のコーリアン・ゲーリー・クーパーは結婚した。

「オダ君、ぼくのゴム靴はトプように売れたで」。海女舟の漕ぎ手、土方、人夫、工員、行商、闇屋とさまざまな仕事をし、戦後はゴム靴を売りに、八戸、青森

あたりまで出かけたと言う。イルボンサラム(日本人)のヤクジャと間違われたオダさんは、生前アボジと八戸や青森へ行く旅行の計画をしていたが、アボジは

病に倒れ、そしてあの震災、「ぼくは生で帰るよ」と故郷済州島に戻り、その地で亡くなったため果たせないままで終った。

第1回「小田実を読む」の『「アボジ」を踏む』で読み、私の中でも小田さんのアボジと言えば、タバコが指に火がつくほどまでゆっくりと丹念にすっていたそ

の姿が、脳裏に思い出されます。今回はそんなアボジと一緒になったオモニの物語を読みます。抱腹絶倒、小田さんの《笑い》の文学をみなさんとわかちあう年

忘れにしたいものです。年末に「小田実を読む」が贈る絶品料理の登場です。

日 時 12月19日(土)14:00~16:00

会 場 山村サロン(JR芦屋駅前ラポルテ3F)

問い合わせ 0797-38-2585(山村サロン)

テキスト 『オモニ太平記』(講談社文芸文庫刊)

レポーター 山村雅治(山村サロンオーナー)

参加費 1,000円

第11回小田実を読む『さかさ吊りの穴』(講談社刊)

発起人 北野 辰二 山村 雅治 北川 靖一郎 川島 智子 玄 順恵

“the hanging hole upside down in the sky”

小田さんが65歳から67歳までかけて書き砕かれたこれまでの世界とのかかわり。『さかさ吊りの穴 「世界」十二篇』をこの度はとりあげます。

では何故、それは小説だったのか?

小説以外の形では書き得なかった邂逅があったからではないか。気になる方はこの本の「あとがき」をお読みください。

私は2008年、ちょうど生きていれば小田さんが76歳を迎えるころに大阪で、その6月末には滋賀県大津で、この『さかさ吊りの穴 「世界」十二篇』に収

められている「知覧・五円銅貨」を原作として脚本にし『なでしこと五円玉』として舞台にあげました。これが小田さんと、みなさまとのお付合いの始まりでし

た。思えばあれから1年が過ぎ、ぐるっと一回りして返ってきた感があり思いもひとしおです。日本の戦争に興味を持ちはじめた私に、その扉を開いてくれた、

劇団としても記念すべき作品です。

十二篇の短編からなる「世界」を2010年の年明けに、みなさんと味読できることを光栄に思っています。

■

日 時: 2010年1月17日(日)14:00~16:00

■ 会 場: 山村サロン(JR芦屋駅前ラポルテ3F)

JR芦屋駅

下車、山の手方向の歩道橋を渡り「ラポルテ」本館 3F

■ 問い合わせ: 0797-38-2585(山村サロン)

■ テキスト: 『さかさ吊りの穴』(講談社刊)

■ レポーター: 北野辰二(藝術交響空間◎北辰旅団)

■ 参加費: 1,000円

↓NEW

第12回 「小田実を読む」 特別講演

「日韓併合」の百年を考える

■

日時 2010年2月20日(土) 午後2時~4時

■ 場所 芦屋・山村サロン

■ TEL 0797-38-2585

JR芦屋駅

下車、山の手方向の歩道橋を渡り「ラポルテ」本館 3F

■ 講師:子安宣邦さん(思想史研究者)

■ 演題:「併合百年の今、小田実を読むこと」

■ 参加費: 1,000円

10月の澤地久枝さんに続き、「小田実を読む」特別講演の第2弾のお知らせです。

このたび「小田実を読む」では、ナショナリズムや一国主義的なものの考え方を強弁に批判してこられた子安宣邦氏(思想史研究)をお招きし、ともに考える

場を持てる運びとなりました。子安宣邦氏は、生前の小田さんをよく知る間柄であったようです。また、80年代に発表された本居宣長批判は鮮烈で多くの読者

を獲得し、大学勤務時代には良き教育者として優秀な若手研究者を世に多く排出されました。「小田実を読む」にとりまして、子安宣邦というよき教師をお迎え

できたことを心から喜んでおります。多くの友人をお誘いあわせのうえ、参加いただければと発起人一同願っております。

第13回 「小田実を読む」

『HIROSHIMA』(講談社文芸文庫刊)

■

日時 2010年3月20日(土) 午後2時~4時

■ 会場 山村サロン

■ TEL 0797-38-2585

JR芦屋駅

下車、山の手方向の歩道橋を渡り「ラポルテ」本館 3F

■ レポーター:山村雅治さん(山村サロン代表)

■ 小田実著『HIROSHIMA』を読む

■ 参加費: 1,000円

戦争文学といわれるものはあまたある。なかでも広島の原爆を主題としたものは、決して少なくない。

今回取り上げる『HIROSHIMA』は、小田実にしか書けない原爆という「事実」から、原爆という「真実」へ向けて、模倣から創造へといのちがけの格闘

が、行間から伺える。小田実の守備範囲の広さはいうまでもないが、著者ならではの想像の自由の翼は、世界文学を意識したかなり高等なテクニックを駆使して

いるように思われる。

今回は毎回のレポートで時間を忘れさすような、これまたテクニシャンである山村雅治氏のレポートである。どのような解剖を私たちの前でして見せてくれるの

か、その手法が今から楽しみである。

第14回 「小田実を読む」

坂上 弘 特別記念講演会

『小田実はどのような作家だったのか』

■

日時 2010年4月24日(土) 午後2時~4時

■ 会場 山村サロン

■ TEL 0797-38-2585

JR芦屋駅

下車、山の手方向の歩道橋を渡り「ラポルテ」本館 3F

■ 特別講演:坂上 弘

■ 『小田実は、どのような作家だったか』

■ 参加費: 1,000円

このたび、坂上弘さんをお招きして『小田実は、どのような作家だったのか』と題し、小田作品の「ある登攀」(『安保字を踏む』収録)や『終わらない旅』

をひも解きながら、お話しくださるそうです。坂上弘さんは理研光学工業(現リコー)を勤めあげられ、この会においでいただくには打ってつけの方です。いよ

いよ4月は『優しい碇泊地』、『田園風景』、『台所』などの代表作のある坂上弘さんの登場です。みなさまには、多くの友人にお声掛けを頂き、会が盛況とな

りますことを運営委員一同、切に願っております。

第15回 「小田実を読む」

『民岩太閤記』(朝日新聞社:1992年)

■

日時 2010年5月29日(土) 午後2時~4時

■ 会場 山村サロン

■ TEL 0797-38-2585

JR芦屋駅

下車、山の手方向の歩道橋を渡り「ラポルテ」本館 3F

■ レポーター:玄順恵さん

■ 小田実著・小説『H民岩太閤記』を読む

■ 参加費: 1,000円

↓NEW

第16回 「小田実を読む」

『XYZ』(講談社:1997年)

■

日時 2010年6月19日(土) 午後2時~4時

■ 会場 山村サロン

■ TEL 0797-38-2585

JR芦屋駅

下車、山の手方向の歩道橋を渡り「ラポルテ」本館 3F

■ レポーター:中嶌哲演さん(明通寺住職)

■ 小田実著・小説『XYZ』を読む

■ 参加費: 1,000円

小説における「わからなさ」とは何であろうか?いつもの例会の終わりに、一人の女性が私のところに飛び込んできて、『XYZ』をどう読めばいいの

かわからないから、手引きになるようなことを何か言ってくれという。それは私の任務ではないし、古典ギリシャに造詣の深い中嶌哲演さんが当日の道案内で

「読み」の明晰な手解きをしてくれるに違いないから、事前に述べるのは憚られる。が、この作品の「わかりにくさ」は読書欲を失せさせる種類のものでは決し

てない。芸術家にとって「前衛とは何か」ということばとしては古くさいが、絶えず新しい精神によって創造される実験的なものがここにはある。前世紀では

ジョイスやプルースト、カフカやベケットの実験が、新たな小説世界やドラマを切り開いたように、この「わからなさ」は、時代がまだそこまで理解が追い付か

ないという種類のものに映ってみえる。・・・(北野辰一:文責)